发布日期:2025-07-05 08:57 点击次数:198

在阅读此文前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论与分享,又给您带来不一样的参与感,深度长文,希望您能够认真看完,感谢您的支持!

地球是一颗美丽的蓝色星球,在地球上生活着各种各样的生物,有海洋生物、有陆地生物,有两栖生物和微生物等等,人类就是由陆地生物猿类进化而来的,大约在200多万年前,猿类生活在地球上,当时地球上还生活着各种其它的生物,猿类生物为了能够长久的发展下去,于是它们选择了群居生活,群居生活不仅仅能够促进彼此之间相互交流的机会,还能够有效的抵抗外来侵略者,科学家经过研究发现,频繁的交流能够使猿类的大脑变得越来越聪明,经过漫长的时间,猿类变成了我们现在所看到的样子。人类和其它动物最大的区别在于,人类诞生了智慧,在短短几千年的时间内,已经站到了地球食物链的顶端。

这说明人类科技发展的速度很快,当人类走出地球以后,人类看到了浩瀚的宇宙,人类对宇宙充满了好奇心,人类想要知道宇宙到底有多大?在宇宙中是不是还存在外星生命?带着这些疑问,人类走上了探索宇宙的道路,目前在太阳系中,人类发现数量最多的就是小行星,关于小行星的形成,在科学界有几种说法,第一种是吸积说,在太阳系形成初期,原始的太阳星云是由气体和尘埃组成的。在引力作用下,这些物质开始聚集形成较小的颗粒,称为星子。星子之间通过碰撞和引力吸引不断合并、增大。在行星形成的区域,较大的星子逐渐吸积周围的物质,最终形成了行星。

而在火星和木星之间的区域,由于木星强大的引力干扰,使得星子的吸积过程受到阻碍,无法形成一个大的行星,而是形成了大量较小的天体,即小行星。第二种是碰撞说,这种说法认为已经形成的天体之间发生碰撞,较大的天体被撞碎,产生了许多碎片,这些碎片就成为了小行星。比如,一些较大的小行星可能在早期受到其他天体的剧烈撞击,分裂成多个较小的小行星。这种碰撞在太阳系早期较为频繁,是小行星形成的一种重要方式。除此之外还有彗星残余说,彗星是由冰和尘埃组成的天体,当它们靠近太阳时,冰会升华,尘埃会释放出来。在彗星多次接近太阳后,其冰物质逐渐减少,最终可能只剩下一些尘埃和岩石物质,这些残余物就可能形成小行星。

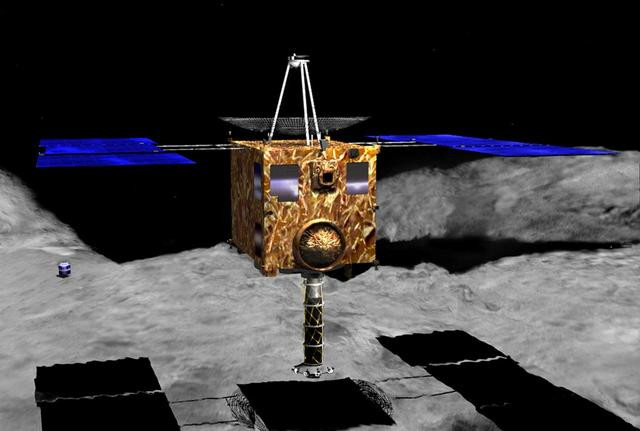

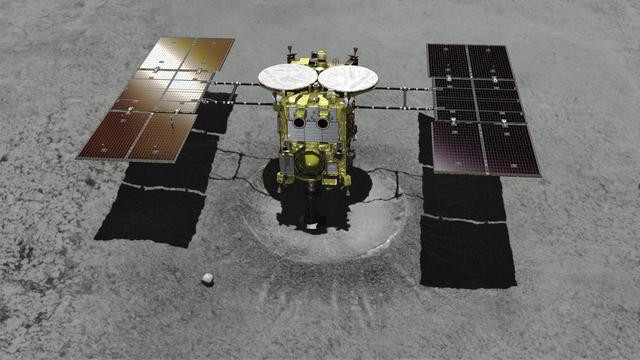

目前来说,在太阳系有三个小行星地带,一个在木星和火星之间,一个是柯伊伯带,还有一个是奥尔特星云,虽然太阳系的小行星数量很多,但是小行星到底是什么样子的?一直以来都是科学家想要解开的答案,随着人类科技的进步,人类终于近距离的看到了小行星的样子,之前科学家拍摄到了小行星龙宫的真实表面,它是由隼鸟2号的探测器所拍摄的,隼鸟2号探测器是由日本发射的一个小行星样本采集探测器,所以它的任务不光是对龙宫近距离的探测,还要从龙宫表面采集样本带回地球。

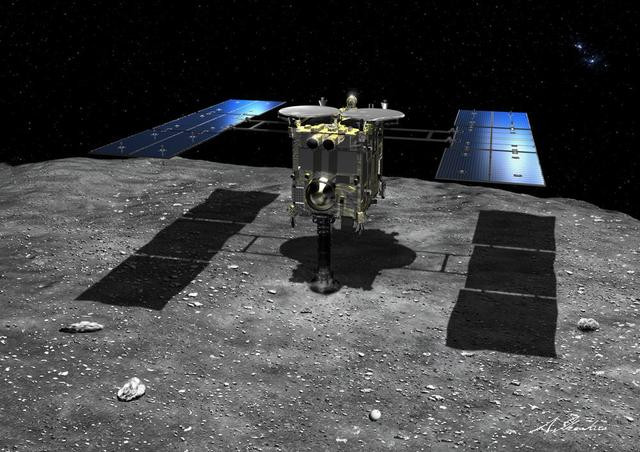

隼鸟2号探测器 是于2014年12月升空。并于 2018 年 6 到达龙宫附近,在探测一年左右的时间之后,2019年7月它在龙宫表面采集了样本,2019 年 11 月离开小行星,于2020 年 12 月 5 日将采集的样本返回地球,供科学家研究。隼鸟2号探测器的动力非常强大,和第一代相比,它采用了离子引擎作为主推进系统,这一技术选择大幅度降低了燃料消耗,实现了长达6年的太空飞行,总里程达到了52亿公里,在导航与定位方面,隼鸟2号配备了先进的测星器、广角光学导航相机和激光高度计。这些设备组合使探测器能在微重力环境下精确判定与“龙宫”表面的距离和姿态,为悬停采样提供了关键技术支持。

特别是激光高度计,可在数米范围内实时测量地形高度,确保着陆器安全接触小行星表面。隼鸟2号的采样机制堪称航天工程中的技术杰作。其设计了两种独特的采样方式:接触式采样和飞越式采样。首次着陆时,探测器释放“采样器”通过“触碰-弹射”机制,将金属弹丸射入小行星表面,利用反弹的碎石收集表层样本。第二次采样则更具挑战性:通过释放撞击器(SCI)以2公里/秒的速度撞击“龙宫”,制造出人工陨石坑,随后探测器再次着陆坑附近,采集深层未被宇宙射线破坏的原始物质。这种“先炸后采”的策略,确保了样本的科学价值最大化。更加引人注目的是,它的两个着陆器是日本自主研发的。

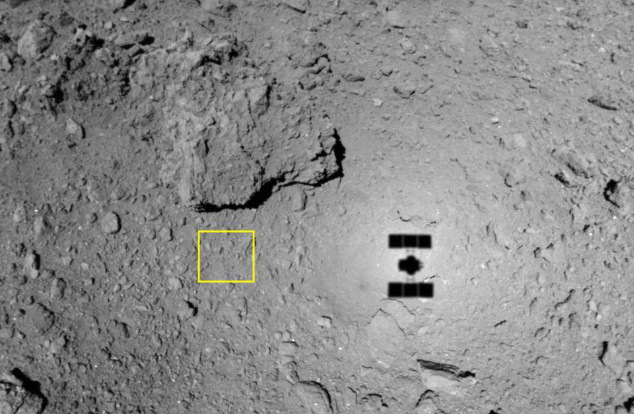

能够通过跳跃式移动拍摄高清表面照片,为后续采样提供地形参考,龙宫小行星的直径大约是900米,形状为菱形,它是在1999年5月10日被发现的,被发现时它被赋予了临时编号1999JU3,在2015年的时候被命名为龙宫,龙宫以16个月的周期在距离太阳0.96-1.41AU的轨道处绕太阳公转,而地球到太阳的平均距离为1AU(1.5亿公里),所以龙宫的轨道与地球轨道存在交叉,与地球的最小轨道距离为 95443.4 公里,相当于 0.23 个地月距离。因为距离的原因,所以它也被称为是具有潜在威胁的小行星。一般来说,直径大约140米的小行星被称为是潜在危险的小行星,这类小行星如果在没有燃烧的情况下穿过地球大气层,可能会造成广泛的破坏和大量的人员伤亡。

而且科学家将和地球轨道最小相交距离达到或者小于0.05个天文单位(大约750万公里,相当于地球到月球平均距离的20倍)的小行星被视为潜在危险的对象,到现在为止,DASA已经确定了大约31000个近地天体,其中大约2300个被认为有潜在危险,龙宫的自转周期为7小时38分钟,所以在龙宫的表面每7个半小时就会体验一次日出日落的昼夜变化!龙宫的自转和地球自转的方向相反。2018年6月隼鸟2号来到龙宫附近,也就是在这个时候,我们才看清龙宫小行星的真实面貌它是一个表面布满灰色岩石、荒芜、孤寂的世界。

面对“龙宫”表面超乎预期的崎岖地形,隼鸟2号采用创新技术确保任务成功。其搭载的遥感系统包括光学导航相机(ONC)、近红外光谱仪及激光雷达,精准构建小行星三维模型并筛选安全着陆点。探测器分阶段释放多个着陆器:首先投放MINERVA-II-1与-II-2两台跳跃式巡视器,通过飞轮力矩在小行星表面“蹦跶”移动,采集地表影像与热辐射数据;随后实施两次关键采样操作——2019年2月首次接触采样获取表面物质,同年4月更通过弹丸撞击制造人工坑,采集地下深层样本。这种“地表+地下”双重采样策略,首次实现了对小行星内部物质的获取。探测器将样本带回地球以后,彻底颠覆了人类对太阳系早期环境的认知。

在2020年12月的时候,科学家对龙宫表面的物质进行了研究,发现了其中含有氨基酸,这是组成生命的重要元素,这是人类首次在地外天体上面直接检测到氨基酸的存在,之后科学家又进一步的进行了研究和探索,样本中包含20多种氨基酸,以及水合矿物质、液态水痕迹和复杂有机化合物,暗示小行星在形成过程中曾与水反应,并可能携带构成蛋白质的关键材料。隼鸟2号任务不仅填补了小行星演化研究的空白,更推动了一系列科学范式转变,其成功助力解答太阳系内水分之谜,作为人类第二次成功采集小行星样本的探测器,隼鸟2号的成就标志着人类深空探索迈入新纪元。看到这里,可能很多人都会产生一个疑问,为什么人类一定要探索宇宙的奥秘。

其实科学的核心在于质疑和探索,宇宙作为人类认知的最大未知领域,其奥秘构成了科学发展的原动力,伽利略用望远镜窥探月球环形山,牛顿从苹果坠落推导万有引力,爱因斯坦在相对论中重构时空的概念,每一次对宇宙的深入观察,都推动了人类对自然规律的认识,而且宇宙探索和技术进步形成共生关系,为克服地球引力、实现星际航行,人类不得不突破破材料、能源、工程学的极限,火箭技术、卫星通信、人工智能、纳米材料等领域的突破,最初皆因为航天需求而生,除了好奇心之外,探索宇宙也是对人类文明未来的发展考虑。正如霍金警告:“如果人类不向外太空拓展,我们将在下个世纪面临灭绝风险。”

毕竟我们的地球自然资源,如化石燃料、金属矿产等都是不可再生资源,随着人类的开采和使用,储量在不断减少,终将面临枯竭的一天。同时,可再生资源如水资源、土地资源等,也因人口增长、环境污染等原因,面临着短缺和退化的问题,难以长期支撑人类的发展需求。而且人类活动导致了严重的环境问题,如全球气候变暖、臭氧层破坏、生物多样性锐减、环境污染等。这些问题对地球的生态系统造成了巨大破坏,威胁着人类的生存和发展。长期来看,地球环境可能会变得不再适宜人类居住。地球在宇宙中并非处于绝对安全的环境。

小行星、彗星等天体撞击地球的风险始终存在,虽然大规模的撞击事件发生概率较低,但一旦发生,就可能给地球带来毁灭性的灾难,如导致物种灭绝、生态系统崩溃等,使地球不再适合人类生存。人类文明想要长久的发展,对于资源的需求是非常大的,而且科技越强大,需要的能源也会更加强大,地球上的资源都是一些普通的资源,想要跨越更加高级的文明,就需要更加强大的能源,小编认为,人类作为地球上最有智慧的生命,人类的科技在不断的进步和发展,虽然现在人类还无法解开宇宙中更多的奥秘,但是只要人类能够坚持不懈的努力下去,人类一定能够解开宇宙中更多的奥秘,希望这一天能够早日到来,对此,大家有什么想说的吗?